الرقة وتطوراتها منذ العصر الإسلامي ــ عبد الرحمن الأحمد

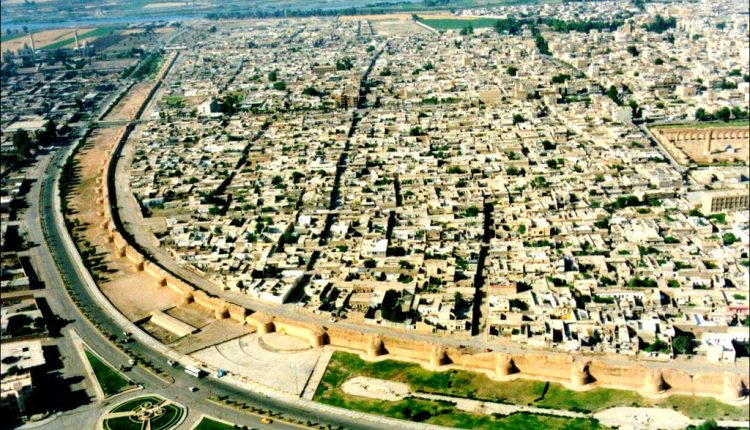

الرقة مدينة على الفرات، قاعدة ديار مضر، وهي ذات تربة خصبة، وتعد من الجزيرة، وتقع عند تقاطع البليخ مع الفرات ويتميز صيفها بنسمه العليل.

والرقة لغةً بتشديد الراء المفتوحة: كل أرض على جانب وادِ ينبسط عليه الماء ساعة المد والفيضان، والجمع رقاق، وقد قامت الرقة في موضع المدينة اليونانية القديمة كالينوكس callnicus وهي نقفوريوم nicphorium، وما اسم الرقة العربي إلا نعتاً لها.

والرقة توجد في عدة مواضع كتسمية لمكان، وتوجد الرقة السوداء بجوار الرقة البيضاء، وسميت بالرقة السوداء لكثرة أشجارها (لأن السواد عند العرب الخضرة الزائدة). وسميت الرقة البيضاء تميزاً لها عن غيرها.

وفي معلمة أو موسوعة “لاروس” الفرنسية الجديدة المصورة عرفت الرقة باسم “نيكفوريوم”، التي بناها الإسكندر الكبير حين اجتاز الفرات قبل أربيل، وقد نالت نصيبها من الفواجع والأحداث أثناء الحروب الفارسية الرومانية والفارسية البيزنطية لوقوعها على ممر الجيوش حتى كان الفتح الإسلامي.

وتقع الرقة في نقطة متوسطة من الفرات، لتكون محطة للتجار، وهمزة وصل الجزيرة السورية والشامية، وتضم مسافات شاسعة من الأراضي الخصبة وتمتاز بكثرة النماء ومراعيها الشاسعة، وتبلغ مساحة الرقة على ما يربو (25) ألف كم مربع، وهو ما يعادل مساحة بلجيكا من القارة الأوروبية. وضمت بعد استقلال سوريا، عدة مدن كبيرة وبلدات منها: الثورة، تل أبيض، السبخة، معدان، الكرامة، الجرنية، سلوك، وعين عيسى.

وقد أولاها الخليفة العباسي “أبو جعفر المنصور” عناية كبيرة حيث بنى فيها العديد من القصور والأسواق الكبيرة، بعد أن أصبحت في أيام الأمويين من المدن الكبيرة والهامة في الدولة الإسلامية حيث باتت تصدر المحصولات والمؤن للدول المجاورة والنائية، وبالنظر لموقعها الاستراتيجي أصبحت محطة مهمة للأمويين، بعد أن أصبحت موالية لهم، لأن كثير من وجهاء العراق كزفر بن الحارث والجحاف بن الحكيم وعبيد بن الحر، مالك بن مسمع الذين هجروا البصرى بعد موقعة الجمل تاركين العراق كله قائلين قول بن الأرقم: “لا نقم في بلد يشتم فيه عثمان”، فساروا حتى نزلوا الرقة، فأثروا في أهلها ونشروا دعوتهم، ولقد ظل أهلها على ولائهم للأمويين حتى زمن ازدهار الدولة العباسية وبعد انحطاطها حتى عهد الحمدانيين، حسب ما ورد في قول بن حوقل.

وقد استوطنها الوليد بن عقبة الأموي وكان يملك عين رومية من أراضي الرقة، فأعطاها صديقه أبا زيد النصراني، ثم آلت فيما بعد للرشيد وورثته كما أفاد ياقوت الحموي، وكانا يهرعان إلى منازل الصفو على البليخ فينعمان ببساتينه أحياناً، وبما توحيه هاتيك المنظر الفتانة من شعر، لجمعها بين الصحراء والنهر، بل بين البر والبحر، مما لم يعهده أهل البدو، حيث يقول الشاعر ربيعة الرقي في وصفه الرقة :

حبذا الرقة داراً وبلد بلدُ ساكنهُ ممن تود

ما رأينا بلدةً تعد لها لا ولا أخبرنا عنها أحد

إنها بريةٌ بحريةٌ سورها بحرٌ وسورٌ في الجدد

تسمع الصلصل في أشجارها هدهدَ البرومكاءً غرد

لم تضمن بلدةٌ ما ضمنت من جملٍ في قريشٍ وأسد

أعاره هشام بن عبد الملك جانباً من اهتمامه وأحبها، فعندما قصد هشام الإقامة في الرصافة بنى بالجانب الغربي من الرقة – أسفل من الرقة بفرسخ في مكان يسمى رقة واسط – قصريين كان ينزل بهما في طريقه الى الرصافة، ويقول البلاذري: انتقلت واسط إلى أم جعفر وزارت في عمارتها واختط فيها سوقاً عظيمةً عرفت بسوق هشام. ويقول الطبري أنه في العام 100 هجري كانت تمون جيش مسلمة بن عبد الملك على عهد عمر بن عبد العزيز لقتال الخوارج الحرورية في العراق ومحاربتهم. مما يدل أن الرقة كانت أسواقها غنية تمون منها الجيوش، ولقد قام هشام بأعمال مجيدة ومدهشة حين اتخذ الرقة مقراً له وممراً، فاستجر المياه الى واسطة الرقة من الفرات، كما حفر نهرين، يسمى الأول الهني، والثاني المري، وقد ذكر الشعراء الذين كانوا يؤمون هشامً هذين النهرين في أشعارهم، يقول جرير مادحاً هشام بن عبد الملك :

أوتيت من جذب الفرات جوارياً منها الهني وسابح في قرقرى

وهذا النهران يسقيان عدة بساتين من الفرات حيث يقول الصنوبري:

بين الهنى إلى المرى إلى بساتين النقار

فالدير ذي التل المكلل بالشقائق والبهار

ويروى أن هناك جسراً على الفرات بناه هشام يبعد حوالي 10 كم من الرقة، وأشار طاهر النعساني في كتابه “تاريخ الرقة” أن هناك ركيزة في الفرات يعلوها الرصاص في موضعٍ يقال له “جدمة السكر” مما يدل إلى أن هذه الركيزة بقية من بقايا جسر قديم. كما ذكر المؤلف (هوينفان) صاحب الموسوعة الكبرى أن هشاماً بنى جسراً على الفرات عند واسط الرقة.

ومما ينقله المؤرخون عن هشام عبد بن عبد الملك، أنه كان لا يفتر يبعث روح الفروسية ونشرها بين القبائل العربية، معتقداً أن الخير كل الخير معقود بنواصي الخيل ـ كما ورد في الحديث الشريف ـ أنها حصن العرب الذي لا يقاوم وسبيل المجد الموطد، لذلك فإنه كان من حين لآخر يقيم حلبة السباق ويفرح فرحاً كبيراً عند إقامتها ويستحسن كرائم الخيل مقتنياً، حتى بات يضرب به المثل في اقتنائها وترويضها على السباق، ويروى أنه في أحد السباقات التي أقامها اجتمع من الخيل أربعة آلاف فرس وهذا مالم عند أحدٍ في جاهلية أو إسلام.

ازهرت الرقة في العصر العباسي بعد أن أمر أبو جعفر المنصور في العام 155هـ الموافق لـ722م ببناء الرافقة على منوال بغداد على نحو 300 ذراع من الرقة القديمة، ويروي الطبري أن المنصور أرسل ابنه المهدي إلى الرقة، فبنى الرافقة على بناء بغداد في أبوابها وشوارعها، وأقام لها خندقاً وسوراً عظيماً، ويقول البلاذري وياقوت الحموي: أن المنصور أقر فيها الجيش الخراساني.

ولإنجاز بناءها استجلب البنائين من جميع بلاد الرافدين وجعل السور على شكل نعلة الفرس وجعل للمدينة ثلاثة أبواب، الأول في الزاوية الجنوبية الشرقية والقسم الأعلى من واجهته مزين برسوم هندسية من الأجر المحروق يؤلف كوت وطراز بناء الباب المذكور من طراز أبنية نابين النهرين أسوة بجميع أثار تلك الحقبة، ولقد حفظ هذا الباب من عوادي الزمن بمسانيد. والباب الثاني في الجهة الشمالية ويسمى أورفا، والباب الثالث في الجهة الغربية ويسمى باب الجنان كما أفاد ياقوت الحموي، وقد اندثر هذان البابان ولم يبقى ما يدل عليهما، وقد أدركت البرج الغربي المجاور لباب الجنان غير أنه على ما علمت أخيراً لم يبقى منه أثرٍ الآن.

أما البرج الغربي المجاور للباب الشرقي فلا يزاًل مائلاً. ويقول المؤلف طاهر النعساني: “كنت قد شاهدت الجنود الفرنسيين قد بدوا بنقل الآجر منه ليكلموا الثكنة التي أقاموها في الجهة الغربية من الرقة، فأسرعت بتوجيه كتاب إلى قائد الموقع، أطلب إليه أن يكف الجنود عن تهديم البرج، وذكرت له من مكانته الأثرية، فأوعز إلى الجنود بالكف عن ذلك، وهكذا حفظ من الزوال”.

لقد كان المنصور في أكثر أموره وتدبيره وسياسته متبعاً لهشام في أفعاله، لكثرة ما يستحسنه من أخباره وسيره وقد قيل: “السواس من بني أمية ثلاثة: معاوية وعبد الملك وهشام، وبهشام اختتمت أبواب السياسة”.

ثم أن الخليفة الرشيد نزل الرقة واستوطنها سنة 794م كما أشار على ذلك صاحب البداية والنهاية.

وفي سنة 796م أخذ الرشيد لولده عبد الله المأمون ولاية العهد من بعد أخيه الأمين من زبيدة وذلك من الرقة إلى بغداد، وفي سنة 802م ثار الروم على الامبراطورة “إيريني” فخلعوها وتوجوا أحد القادة “نقفور” فكتب هذا إلى الرشيد كتاباً، يهدده فيه، ويقول له: “أردد ما حصل من قبلك من الأموال، وإلا فالسيف بيني وبينك”.

ولما قرأ الرشيد الكتاب، استفزه الغضب، فكتب على ضهره: “قد قرأت كتابك والجواب ما ترى لا ما تسمع والسلام” ثم شخص من وقته في جيش عرمرم، حتى أناخ بباب هرقلة، ففتح وغنم، ولما رأى نقفور ذلك طلب المهادنة على خراج يؤديه كل سنة، فأجابه الرشيد إلى ذلك وقفل راجعاً حتى وصل الرقة، فبلغه هناك أن نقفور نقض العهد، فعاد الرشيد على رأس جيشٍ من فوره غير مبالٍ بالثلج حتى نزل على مضيق القسطنطينية، وهدد المدينة فارتاع نقفور، وصار يتذلل للرشيد يحلف أنه لن يتخلف عن دفع الجزية ولا ينقض العهد، فقبل الرشيد منه وعاد ظافراً ولكن نقفور لم يترك أباه ثابتاً على العهد بل أغراه وشجعه على الفتك بجيش الرشيد، فجمع جيشه وسار في أثره حتى لحق به، وحصلت بين الفريقين وقعةُ هائلة جرح فيها نقفور وتشتت جيشه وقتل منه الكثير، وفرض الرشيد عليه غرامةً عشرون ألف دينار كل سنة واشترط عليه أن تنقش باسمه واسم أولاده، وكان عدد أفراد جيش الرشيد آنذاك نحو /95/ ألف مقاتل.

وفي سنة 804م عاد الرشيد إلى بغداد بعد رجوعه من الحج، ثم ارتحل من بغداد إلى الرقة ليسكنها، وهو متأسف على بغداد وطيبها، ولكن مراده من إقامته في الرقة إخماد ثائرة المفسدين، حيث أن إقامته فيها كانت لدواعٍ سياسية، حيث سيتسنى له الإشراف على تخوم الشام وليكون قريباً منها، إضافة إلى الأسباب الصحية حيث استعذب هوائها.

ومن المؤكد أن الرقة في عهد الرشيد كانت عظيمة العمران، حيث باتت عاصمةً يؤمها الناس من كل جذب وصوب، وغدت مهوى قلوب الشعراء والعلماء والرواد، وقد ابتنى الرشيد فيها قصراً دعاه “دار السلام”، قال فيه “أشجع السلمي” الرقي من قصيدة مطولة:

قصرٌ عليه تحيةٌ وسلام نشرت عليه جمالها الأيام

وهكذا أخذ الناس يطورون في بنائها ويزيدون فيه ومنهم الأمراء الكبراء والسادة، حتى امتد عمرانها واتجه شرقاً وشمالاً لتتصل بالرقة الرافقة وما جاورها، وتقلبت الرافقة على الرقة وما جاورها بعد هذا الاتصال بالبناء ،وكلاهما على ضفة الفرات، وبينهما مقدار ثلاثمائة ذراع، وعلى الرافقة سوران بينهما فاصل، ثم أن الرقة خربت وقلب اسمها على الرافقة، وصار اسم المدينة الرقة، والرقتان تثنية الرقة، وقد ثنوا “الرقة والرافقة” كما قالوا العراقان لـ “البصرة والكوفة”. قال “عبد الله بن قيس الرقيات” من قصيدة يخاطب فيها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب:

ذكرتك أن فاض الفرات بأرضنا، وجاش بأعلى الرّقّتين بحارها

وعندي ممّا خوّل الله هجمة عطاؤك منها شولها وعشارها

وذكر البلاذري في كتابه “فتوح البلدان” أنه كان بَيْنَ الرقة والرافقة فضاء مزارع، فلما قدم علي بْن سُلَيْمَان بْن علي والياً عَلَى الجزيرة نقل أسواق الرقة إِلَى تلك الأرض، فكان سوق الرقة الأعظم فيما مضى يعرف بسوق هِشَام العتيق، ثُمَّ لما قدم الرشيد الرقة استزاد في تلك الأسواق، فلم تزل تجتبي مع الصوافي. وقد كان للرافقة ربض بالتحريك وهو في الأصل حرم الشيء، وربض الرافقة قد نسب إليه وهو الذي يسمى الرقة، وهو كان ربضاً للرافقة فقلب الآن على اسم المدينة.

استصفى الرشيد أموال البرامكة التي كانت في الرقة بعد الفتك بهم، وأخذ كل مكان كان له من خدم وحشم ورقيق وغير ذلك كما أفاد الطبري، وكانت أسواق الرقة تتسع لأكثر من 16 ألف من الرقيق يأتون دفعة واحدة، مما دل على أن أسواق الرقة كانت ذات أهمية كبيرة، وأن الرقة شاسعة الاتساع. ويذكر المقدسي في أحسن التقاسيم أن الرقة قصبة الديار مضر بحسن عريق وأن من صادراتها الصابون الجيد والزيت كما اشتهرت بكثرة بساتينها وخيراتها، كما يصفها ياقوت الحموي بكثرة الخير والنماء، وأنها ذات حركة تجارية وصناعية، وقد نال الصابون الرقي شهرة عريقة.

كما اشتهرت الرقة آنذاك بعلمائها وفلكيها ومن أشهرهم هو الفلكي العربي البتاني في القرن التاسع الميلادي حيث اقام مرصده الفلكي في الرقة، كما جاء في معلمة “لاروس” الفرنسية الجديدة المصورة.

وقد أصابت الرقة بعض الأوبئة ومنها وباء الطاعون في أيام مأمون ابن مهران في أوائل القرن الثامن الميلادي. وتعرضت المدينة لزلزال مدمر سنة 860م كما أفاد الطبري. وقد فقدت الرقة منزلتها في أواخر القرن الثالث كما أفاد المؤرخون. واستوطنها المعتضد والمكتفي والمنتقي. وفي سنة 900م قصد الروم بلاد الرقة في جحافل عظيم وعساكر من البر والبحر، فقتلوا الكثير من أهلها وأسروا نحو 15 ألف من الذرية، ثم جاء زمن على الرقة التحقت فيه بحكومة مصر في عهد الإخشيديين، وحكمها السلجوقيون والأتابكيون والأيوبيون.

وفي سنة 964م قصد القرامطة مدينة طبرية ليأخذوها من الإخشيديين، وطلبوا من سيف الدولة أن يمدهم بالحديد يتخذون منه سلاح، فقلع لهم أبواب الرقة الحديدية وأخذ لهم من حديد الناس، حتى أنه أخذ من أواني الباعة والأسواق، وأرسلها إليهم فأرسلوا إليه يقولون له أكتفينا.

وما أن احتل نور الدين الزنكي الرقة سنه 1160م، حتى أدخل اليها التجديد وأحدث فيها إصلاحاً كبيراً، وقد دفن فيها عماد الدين زنكي بعد مقتله في حصار جعبر سنه 1146م كما أشار إلى ذلك ابن الأثير.

وكانت الرقة في فترة الحروب الصليبية تلعب دوراً هاماً في تموين الجيوش المحاربة، ثم دخلت الرقة وكافة الجزيرة السورية ومدن حمص وحماه تحت قيادة البطل صلاح دين الأيوبي الذي وحد بين سوريا ومصر لمقاومة خطر الصليبيين.

وفي سنه 1258م أغار التتار على الرقة كغيرها من المدن الإسلامية، وعاثوا فيها فساداً ودماراً، وكانت وطأتهم عليها قاسيةً جداً، وقد بقيت الرقة خراباً لعهود طويلة، حتى نهضت من جديد في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث وفد إليها بعض الهجرات من أبناء الأقليات الكردية والتركية والشركسية والارمنية، إضافة من بعض أبناء العوائل من الميادين والعشارة.