الباحث عبد الله شكاكي لـ “شرمولا”: التاريخ حصيلة الأحداث والانجازات المشتركة لأفراد المجتمع، التي تشكل بدورها ذاكرة الأمة

حاوره/ دلشاد مراد

أجرت مجلتنا حواراً مع الباحث في تاريخ كردستان “عبد الله شكاكي” حول أهمية التدوين والتوثيق التاريخي في حياة الأمم والشعوب، وعن علم التاريخ ومنهجيته، وبدايات اهتمامه واشتغاله بتدوين تاريخ الكرد، وتجربته ومؤلفاته التاريخية.

– بدايةً، ما أهمية التدوين والتوثيق التاريخي في حياة الأمم والشعوب؟

التدوين فعلٌ حضاري وجهدٌ كبير بذله المجتمع البشري، بغية حفظ تجاربه ومعارفه ونقله من جيلٍ إلى جيل للاستفادة منه، وتحسين قدرة الأفراد على حل مشكلاته استناداً على تجارب الأجداد وتطويره وتحويله من تراث شفهي (الكلام والأفكار) إلى نص مكتوب لقراءته، كي لا يتعرض للنسيان والاندثار أو التحوير، حيث مرتّ عملية التدوين وأشكالها حسب الثقافات بمراحل عدة، وفي الشرق الأوسط بدءاً من اللوحات المرسومة على الصخور وجدران الكهوف في عصور ما قبل التاريخ بأسلوب رمزي، ربما تعكس حاجة الإنسان إلى الطعام مثل رسوم الحيوانات وثمار الأشجار، ثم الكتابة التصويرية الرمزية فالكتابة المسمارية وبعدها ظهرت الأبجديات التي كانت من أعظم إنجازات البشرية، وفي العصر الراهن تطور التدوين بشكل خيالي يصعب متابعته حيث بدأت الاستعاضة من النص الكتابي إلى الصور المتحركة (فيديو) والكتابة الالكترونية.

أما التوثيق فهو بمثابة مهنة أو علم التوثيق الذي هو فرع من علوم التاريخ الذي تطور وأصبح يتخذ مصطلحات جديدة مثل بنك المعلومات، حيث يعمل العاملين عليه أو الموثقين بحفظ الأحداث التاريخية ووثائقه المادية الملموسة، ثم ترتيبه وتنسيقه وتصنيفه وفهرسته بأساليب متعددة، ومن أساليب التدوين التسلسل الزمني (كرونولوجيا)، وللوثائق أشكال متعددة منها مخلفات الشعوب من الآثار والعاديات المادية من الأحجار والفخار والعظام والأخشاب ومخلفات المطابخ، وكذلك النصوص الكتابية والمخطوطات والمطبوعات والصحف والتقارير والتحقيقات، وكذلك لوحات الرسم المختلفة والصور الفوتوغرافية والمتحركة والتسجيلات الصوتية والمرئية وغيرها، حيث التوثيق أداة التعامل في الحاضر بغية ضمان التواصل في المستقبل.

يعني مصطلح “التاريخ” بأنه معرفة الوقت وتعيينه من خلال أرقام تدل على زمن معين، ويبحث عن وقائع الزمان، وموضوعه الإنسان والزمان، أما “التأريخ” فيعني تدوين الأحداث وتسجيلها، حيث التاريخ يتضمن تجارب وسير الأقدمين وما ارتكبوه من أخطاء لتفاديها أو صواب لتبنيها، أي يحتوي على العبر والحكم ويعتبر أعظم معلم للبشرية، حيث يولي علم التاريخ اهتماماً خاصاً بتاريخ المجتمعات والمجموعات الثقافية لدراسة أنماط حياتها، عاداتها وتقاليدها ومعتقداتها الدينية وطقوسها وتراثها المادي، ويوثق الجوانب الأنثروبولوجية والفلكلورية والتراث الشفوي والروايات الشعبية، وإسهاماتها في الحضارة الكونية، وتدوين تاريخ الشعوب والأعلام والسيرة الذاتية للشخصيات المؤثرة في المجتمعات، ففي العصور الوسطى اعتمدت عملية التأريخ على الوثائق الشفهية والحكايات المتواترة، وهذا ما قام به هيرودوت (أبو التاريخ) الذي اعتمد على المشاهدة وجمع الروايات الشفهية من عدد من الشعوب وكتب تاريخه اعتماداً عليها، ومن ثم بدأت عملية التدوين التاريخي المستند على التوثيق الكتابي والذي أدى إلى ظهور المطابع ثم دور النشر، وكان هذا حدثاً مهماً في تاريخ البشرية، حيث لا يمكن تصنيع التاريخ خارج عملية التوثيق.

يبدو أن الرغبة في معرفة ما حدث في الماضي وفهمه هي حاجة بشرية مشتركة، أي إمكانية التعلم من التاريخ، حيث يساعدنا التاريخ على فهم حاضرنا بشكل أفضل عن طريق معرفة المعطيات السابقة التي وصلتنا، مثل تاريخ تطور الزراعة والأديان والسلطة، وبالتالي التاريخ الثقافي والاجتماعي والسياسي.

جميع الموجودات والأحداث سواء أكانت طبيعية أم من صنع البشر لها تاريخ، ابتداء من الأحياء النباتية والحيوانية والعلوم المختلفة وصولاً إلى الحروب بين الدول، مما يجعل محاولة فهم علم التاريخ جزءاً لا يتجزأ من عملية توسيع المدارك المعرفية للإنسان وإكسابه وعياً أعمق بما يدور حوله، كما أن جهل الإنسان بتاريخ الأشياء يفقدها معناها وأهميتها.

يعبر الفيلسوف الأمريكي جورج سانتايانا عن دور التاريخ في تعزيز حضور الأمة وتفردها، فيقول “بلد بلا ذاكرة هو بلد من المجانين”، فما التاريخ إلا حصيلة الأحداث والانجازات المشتركة لأفراد المجتمع، التي تشكل بدورها ذاكرة الأمة، ولذلك فالتاريخ مادة ضرورية للإنسان كفرد أو مجتمع يتوجب دراسته والاطلاع عليه، لفهم ومعرفة التغيرات التي طرأت على أنفسنا والعالم المحيط بنا، والتعلم من الأخطاء السابقة، ولا يختصر التاريخ على القضايا السياسية والعقائدية والفكرية فحسب، فلكل موضوع أو علم تاريخه، مثل: تطور البشرية، الرعي، الزراعة، الحرف والصناعة، الطب، الهندسة، الرياضيات، الفن، الموسيقى، التراث والفلوكلور، الكتابة وغيرها.

بدأ التدوين التاريخي من القصص التاريخية الشفوية دون الاستناد على المصادر التاريخية المتفق عليها، ولذلك ضم كثيراً من المبالغات والخرافات، وكانت بداياتها في ميزوبوتاميا والهند والصين، ثم تطورت لدى اليونان الذين لهم الفضل الأكبر في تطوير العلوم والمعارف ومنها علم التاريخ، وأولهم هيرودوتس اليوناني (425-484) ق.م المشهور بكتابه “تاريخ هيرودوتس” أول كتاب تاريخي مدون في العالم كتبه باللغة اليونانية، الذي كتب عن أحوال الشعوب وعاداتها وجغرافيتها والسياسات المتبعة في مصر وبابل وميزوبوتاميا العليا وتضمن أحوال الميديين (أسلاف الكرد) وأسباب حروبهم، والمصنفة كتابه ضمن كتب أدب الرحلات، وتضمّن كثيراً من القصص والأساطير كتبها كما سمعها، وفي الأساس مصطلح التاريخ ورد من “هيستوريا” اليونانية الذي يعني الخرافات وحكايات الآلهة، ويعود اعتبار هيرودوت “أبو التاريخ” لاعتماده أسلوب التحري في جمع أخبار الأمم.

أما في بلاد العرب فقد بدأ تدوين التاريخ مع كتابة السيرة في القرن الثاني للهجرة (القرن الثامن الميلادي) وكذلك تدوين الحديث، لكن العلامة عبد الرحمن ابن خلدون الذي توفي سنة 1406م، يعتبر مؤسس التاريخ الإسلامي- العربي المعتمد على الدراسة المقارنة والبحث بالعقل في كتابيه: المقدمة، و ديوان المبتدأ والخبر في أخبار العرب والعجم والبربر، حيث نسف جميع الأساطير والخزعبلات.

– هل التاريخ علم أم أدب؟

هذه المسألة مثار خلاف وجدل بين المؤرخين أنفسهم من جهة وبينهم وبين مختصي العلوم الطبيعية من جهة ثانية، ففي حين يؤكد معظم المؤرخين أن التاريخ علم، لكن الفلاسفة الطبيعيين يرون أنه دون درجة العلم، لأنه لا يتمخض عنه قوانين ثابتة، وإثبات صحة وقائعه ليس بالأمر السهل، ولأن عدداً كبيراً من المؤرخين يكتبون بانحياز لمآرب مختلفة أو بوحي من الحكام، حيث حدث واحد يمكن كتابته بأوجه عدة، حيث يكتب بعض المؤرخين عن أنصار حركة وطنية بأنهم ثوار، في حين يرى آخرون بأنهم إرهابيون، في حين أن العلوم الطبيعية يصعب دحضها كما يصعب على الحكام التدخل في شؤنها، ويتم كشف التدليس بسهولة، ومع وجود شبه إجماع أن التاريخ فرع من العلوم الاجتماعية، إلا أن المسألة متعلقة بتعريف وتحديد معنى العلم، بمعنى لا يمكن تجريد التاريخ من مجموعة العلوم الأخرى، وفي الوقت نفسه لا يمكن عرض تجارب الباحثين في المختبر ومعرفة مدى صحته، كما في الكيمياء والفيزياء والرياضيات، وبمعنى آخر إن “التاريخ ليس علم تجربة واختبار لكنه علم نقد وتحقيق”.

– ماهي شروط ومنهجية التدوين التاريخي؟

يقترب المؤرخ من العلم إذا اعتمد في كتابة الأحداث الماضية على الوثائق والسجلات والآثار المادية، أي تجريد نفسه من الحدث واتخاذ جانب الحياد واتباع منهج وثيق للبحث بغية الكشف عن حقيقة الأشياء، وبهذا يسعى المؤرخ إلى تأكيد الجانب العلمي للتاريخ والوصول إلى منهجية البحث التاريخي، الذي يعني تحرّي الحقائق أي التدقيق في صحة الوثائق والسجلات، بمعنى اتخاذ موقف الشك في السجلات والوثائق حتى الوصول إلى درجة اليقين، والابتعاد عن توجيهات الحكام ومآربهم في التدوين التاريخي، حيث شك المؤرخ هو رائد حكمته، حتى يتمكن من دراسة التاريخ وتدوينه بالشكل الأمثل وقريبة أو مطابقة للواقع.

وفي سياق البحث نورد بعض الأمثلة حول التدوين التاريخي الجاري في بلدان الشرق الأوسط المنافي لمنهجية التدوين التاريخي العلمي، فقد دأب المؤرخون استعمال مصطلح “الفتح” لحركات الجيوش الإسلامية العربية والتركية تجاه البلدان والشعوب المجاورة، وتجنب استعمال مصطلحات الغزو والاحتلال، في حين تم وصم حركات الجيوش الأوربية بالحروب الاستعمارية، والسؤال: ما الفارق بينهما؟ فقد اعتبر العرب كافة الغزوات الإسلامية فتحاً، وربما سيكون مصطلح “الفتح” مقبولاً من وجهة النظر الإسلامية إذا كان البلد المستهدف يتبع دين غير توحيدي مثل عبادة الأصنام أو الطوطم، لكن إذا كان البلد المستهدف يتبع دين توحيدي فبالتأكيد سيكون “الفتح” غير مقبول، لكن هدف الغزوات عادة كانت من أجل الحصول على الغنائم المادية والعبيد والسبايا، ولو كان القصد نشر الدين الإسلامي فقط كان من الممكن إرسال الدعاة لإقناع الناس بدخول الدين الجديد، والمفارقة أن المدونات التاريخية العربية اعتبرت الغزوات العثمانية- التركية لبلادهم أيضاً فتحاً وسجلوها تحت اسم الفتح العثماني، مع أن البلدان المستهدفة من قبل العثمانيين تدين بدين سماوي إما إسلامية أو مسيحية، في حين اعتبرت الغزوات البريطانية- الفرنسية- الإيطالية على البلاد العربية استعماراً، وهي فعلاً حروب استعمارية لكن المؤرخ استعمل مكيالين في هذه المسألة، ومع استعمال المؤرخ تعبير “الاستعمار، فإنه في الوقت نفسه يذكر محاسن حملة نابليون على مصر أنها جلبت معها المطبعة إلى مصر، حسناً، وماذا جلب الفتح العثماني معه؟ مع أن جميع الجيوش استولت على أراضي الغير بالقوة!.

السؤال الآخر: من المعلوم أن الخوريين انتشروا في سوريا نهاية الألف الثالث قبل الميلاد، وأن الباحثين والآثاريين أكدوا صحة التسمية “خوريين”، لماذا يتم استعمال مصطلح “حوريين” المنافي للحقيقة؟ ولماذا يرفض كل دراسة أو مشروع تخرج يدون فيه خلاف مصطلح “حوري”، لماذا يصر الكتاب العرب استعمال مصطلح “أكراد” مع أن جمع كُردي هو “كُرد” كما جمع عَربي هو عَرب، وإذا كان جمع الكردي أكراد فيجب بالقياس أن يكون جمع العربي “أعراب”، هي أسئلة برسم الإجابة من قبل المؤرخين، وربما ممارسات من هذا القبيل يقود الكثيرين إلى إبعاد “التاريخ” من كونه أحد العلوم الإنسانية.

لذلك إن الصفات الواجب توفرها لدى الباحثين سواء كانوا مؤرخين أو من علوم أخرى هو تحصيل المعرفة ومواجهة الصعوبات التي تعترضهم، والمثابرة في البحث العلمي، والتحلي بمزيّة النقد والشك في الوثائق، وعدم قبول كل ما يسمع أو يقرأ إلا بعد الفحص الدقيق، والتجرد وعدم الانحياز إلا للعلم، والكتابة بالعدل المطابق للحقيقة والتحلي بالأمانة العلمية والمسؤولية التاريخية تجاه عمله.

– ما أهمية التدوين التاريخي للكُرد؟

يعتبر التاريخ أحد أهم المعارف والعلوم الإنسانية، وله دلالات معنوية ومادية وقوة دافعة لفهم وإدراك الأحداث الغابرة للشعب الكردي، للتعرف على الجهود التي بذلها الأجداد ليرث الأحفاد حضارة راقية ومدنية متقدمة، ومثالها الأقدم قيام الدولة الـﮕوتية التي تعتبر الدولة الثانية بعد القضاء على الامبراطورية الأكادية التي كانت الأولى في التاريخ، فالدولة الأولى كانت السلطة فيها وراثية وطغت على شعوب ميزوبوتاميا بظلمها، ويعتبر الـﮕوتيون السلف الأول للكرد وحكموا ميزوبوتاميا حوالي سنة 2200 ق.م ولمدة 125سنة من خلال كونفدرالية عشائرية يجري فيها تداول السلطة كل ست سنوات بمعنى نظام ديمقراطي بدئي، ويعتبر هذا التطور ميراثاً غنياً لأحفادهم الكرد بغية التشبث بالأرض وتعميرها والدفاع عنها، وعمد الأحفاد على نقل جهود وتجارب الأجداد.

يقول “لوك ﭘـاولس Luc Pauwels” المؤرخ البلجيكي- الهولندي في كتابه “تاريخ الكرد” Geschiedenis Van KOERDEN أن “أسلاف الكرد رواد الحضارة ونشروها في جميع أنحاء العالم” مستشهداً بعديد الدراسات الأثرية والجينية والأنثروبولوجية من جامعات العالم، كما ذكر أن أسلاف الكرد أسسوا أول تحالف قبلي ثم مملكة في ميزوبوتاميا في أور، وأنهم “أصحاب أغنى لغة في العالم”، لكن إذا ما قال أحد الكرد هذا فإن العديد من الكرد أنفسهم يعتبرونه مبالغة، أما إذا قالها شخص غريب- أوروبي مثل “ﭘـاولس” فإن الأمور ستتغير، لأن لا أحد يثق بنا ويعتبروننا من درجة أدنى ونحن بدورنا لا نثق بأنفسنا.

يشير الفيلسوف الصيني كونفوشيوس إلى التاريخ بقوله: “دراسة الماضي تهمّ من يريد تخطيط المستقبل”، كما ظهرت مقولة شهيرة للمهتمين بدراسة التاريخ: “من لا ماضي له، لا حاضر له”، ولذلك سعت المجتمعات التي استقرت على جغرافية محددة عبر التاريخ إلى خلق مادته التاريخية وتوثيقه بالشكل الذي يرضيه، فمثلاً الشعوب البدوية- الصحراوية مثل العرب اهتمت بشكل لافت بعلم الأنساب من أجل زيادة الرابطة الاجتماعية، ومن لم يتمكن من تحديد سلسلة نسبه اخترع لعشيرته سلسلة من وحي خياله أسوة بالآخرين، أما الكرد فقد اهتموا بشكل لافت بالجغرافية والتضاريس والتشبث بها، حيث يعتبرون كل: جبل، شجرة، صخرة، كهف، وادي، نبع، نهر أو بحيرة وكأنها من المقدسات وبمثابة آبائه وأولاده يهتم بها ويحميها، ولذلك تعتبر العشائر الكردية عشائر جغرافية ومعظم أسمائها مستمدة من الجغرافيا، في حين معظم أسماء العشائر العربية مستمدة من أسماء الأنساب واختزل تاريخ المجتمع العشائري ضمن تاريخ رئيس العشيرة أو الفرد الحاكم.

كتب المؤرخ التشيكي ميلان هوبل في مقدمة كتاب لوك باولس قال فيه: “من أجل تصفية شعب يستوجب محو ذاكرته، ثم تدمير تاريخه وثقافته، ثم فرض ثقافة جديدة عليهم، وسينسى أولئك البشر تدريجياً تاريخهم وثقافتهم، كما سينسى العالم من حولهم حقيقة وماهية هذا الشعب” وهذا ما حدث مع الكرد، ومثاله الجلي ما تقوم بها الدولة التركية وغيرها من الدولة الغاصبة لكردستان، مستفيدة من الصمت الدولي تجاه القضية الكردية، أو بالأحرى أن المنظومة الدولية السائدة هي التي فتحت السبيل لتلك الممارسات، بدءاً من اتفاقية لوزان السيئة الصيت ومروراً بالمجازر التي مورست على الشعب الكردي في الأجزاء الأربعة من كردستان ولا زالت مستمرة حتى تاريخه، وننوه لحقيقة أخرى تجنباً من الإحباط وهي أن “الحقائق لا تنسى”، وبدأت بالظهور ولو أنها تأخرت كثيراً، وسيفرض الشعب الكردي نفسه على الجميع، بفكره وعدله وإنسانيته، وبجهود ومقاومة أبنائه وبناته وأصدقائه من الأمم الأخرى سينال حقوقه.

ظهرت في تلك الآونة كماً هائلاً من القصص والحكايات والأغاني الشعبية الطويلة لتمجيد رئاسة العشيرة ورجالاتها، كانت بمثابة تاريخ شفهي لها أو يمكن اعتبارها الوثائق التاريخية البدائية وذلك قبل ظهور الاكتشافات الأركيولوجية (علم الآثار)، ولا زال الباحثون يهتمون بذلك التراث لفهم الماضي وحل ألغازه بغية كتابة التاريخ وفق أسس موضوعية، ومع تطور التنظيم المجتمعي بعد قرون طويلة وتأسيس النظم الحاكمة البدائية ابتداءً من قيام التحالفات العشائرية لمواجهة الملكيات المستبدة، وقيام الإمارات المستقلة والحكومات، بدأ الاهتمام بكتابة التاريخ بشكل منهجي.

كان الشاعر والأمير شرفخان شمس الدين البدليسي الروﮊكي حاكم إمارة بدليس في غرب بحيرة وان أول من كتب في التاريخ الكردي، وتداول في بحثه تاريخ الدول والإمارات الكردية في العصور الوسطى والحديثة تحت اسم “شرفنامه”، ولذلك يعتبر مؤسس التاريخ الكردي، حيث كتبه بخط يده سنة 1596م، ونسخ منه 22 نسخة أقدمها وأهمها النسخة المحفوظة في مكتبة بودليان في أوكسفورد تحت اسم “شرفنامي تاريخي كردستان”، ونسخة أخرى محفوظة في مكتبة سان بطرسبورغ استولى عليها الجيش الروسي في حروبه مع الفرس، وترجم إلى عدد كبير من اللغات، والنسخة العربية من الكتاب قام بترجمتها وتعريبها “محمد جميل روﮊبياني” بمساعدة المجمع العلمي العراقي، ثم ترجمها الباحث والمترجم في الديوان الملكي بمصر محمد علي عوني السويركي (1897-1952م) ونشر بعد وفاته بمساعدة يحيى الخشاب سنة 1958م، ويتضمن الكتاب تراجم الملوك والسلاطين والأمراء والحكام ونشوء المدن وأسباب زوالها، حيث يعد السفر الأساسي للتاريخ الكردي.

اعتاد الناس ترديد مقولة أن “المنتصر هو من يكتب التاريخ”، وهو قول غير أكاديمي ويثير الاشمئزاز في النفس، لكن مما يؤسف له أن عملية تدوين التاريخ غالباً ما تسير وفق توجيهات الحكام، فعلى الصعيد المؤسساتي والفردي يجب اعتماد المناهج العلمية الدقيقة للتدوين التاريخي وفق تركه المجتمع من آثار حضارية، وعدم اختزال المجموع ضمن الفرد، لأن التاريخ يُكتب للمجتمع وليس للفرد، ومن الصعب إلحاق الهزيمة بالهوية الجَمعية خاصة إذا كانت متفوقة حضارياً، ومع أن المؤرخ الفرد قدم خدمات جليلة للتدوين التاريخي لكن يفضل الاعتماد على مجموعة مؤهلة ونزيهة في تدوين تاريخ أمة، حيث كيل المديح للفئة الحاكمة يعادل تجاهل الدور الحضاري للأمة، كما استغل الحكام ورجال الدين بعض المؤرخين لتسويق الأفكار الدينية وتبرئة أفعال الحكام الفاسدين على أنه “القدر” أو الحكمة الإلهية، وتحويل المجتمع إلى عبيد طائعين.

ـ كيف كانت بدايات انشغالكم بالتدوين التاريخي؟

من الأفضل التعريف بنفسي قبل الإجابة على سؤالكم، بدأت تعليمي للقراءة والكتابة العربية في المسجد على يد شيخ جليل إمام مسجد (رحمه الله) في قرية شران من جبل الكرد- عفرين لمدة سنتين وكنا ندعوه “خوجه” أي “ملا”، وهو معلمي الأول وأنا ممتن له طول العمر، كانت مدرسته بمثابة روضة أطفال تمهيد لدخول المدرسة الرسمية والدراسة فيها لسنتين كحد أقصى، ويتم فيها تعلم الحروف العربية وربطها وتهجئتها ونطقها وكتابتها ويتم شرح الدروس باللغة الكردية، كما تعلمت فيها قراءة القرآن، وكان يهتم بالأطفال أكثر من ذويهم، ولم يفرض على الأطفال القيام بواجب الصلاة حيث ترك لهم حرية الاختيار وعدم التفريق بينهم.

مع دخولي الابتدائية دخلت عالماً آخر كان بمثابة كابوس لجهلنا جميعاً اللغة العربية، وازدادت العقوبات والضرب بالعصي على من يتكلم الكردية حتى في أوقات الفرص بين الدروس، بحيث لا يمر يوم واحد دون أن نتلقى العديد من العصي، وكان ذلك أيام الوحدة بين سوريا ومصر، وفيما بعد علمت أنها كانت سياسة منهجية لتعريب الكرد، وفي المرحلة الإعدادية عشقت من بين المواد الأدبية مادة التاريخ فقط ربما بسبب الأسلوب المتميز للمدرس، أو لأني كنت مغرماً بسماع القصص والملاحم التاريخية من المسنين في ليالي الشتاء الطويلة، وحصلت على الثانوية العلمية بحلب وأكملت دراستي العلمية في مجال النفط ليس حباً بالاختصاص وإنما من أجل المعيشة لرواتبه الجيدة.

ثابرت أثناء الوظيفة التي قاربت أربعون عاماً في قراءة الروايات التاريخية ثم الأبحاث والدراسات التاريخية بشغف كبير، وفي العقود الثلاثة الأخيرة ركزت على دراسة تاريخ الكرد، كان الدافع الأساسي للبحث والدراسة هو سخرية زملائي الدائمة في المدرسة والعمل من الشعب الكردي وبوقاحة فظة واعتبارهم الكرد على أنهم من صنف وضيع، لدرجة أعتذر من سردها احتراماً لعدد قليل من الإخوة العرب الطيبين في ذلك الوقت، وخاصة في العقد السادس والسابع من القرن الماضي.

كانت دراسة التاريخ الكردي مسألة في غاية الصعوبة لسببين أساسيين: أولهما ندرة المدونات التي تخص التاريخ الكردي بسبب حظر التداول المفروض عليها من قبل الدولة، وحسب جدول الكتب المتوفرة في المكتبة الوطنية بحلب وهي مكان إقامتي كانت تتوفر مدونتين فقط وهي “شرفنامه” للبدليسي وتاريخ الكرد وكردستان لمـحمد أمين زكي، لكنهما محظورتين للإعارة وحتى للاطلاع باستثناء طلبة الدراسات العليا، والسبب الثاني خطر اقتناء وحمل أي كتاب يبحث في شؤون الكرد فيما إذا تم تأمينها لأنها ضمن قائمة الممنوعات، حيث يكلف صاحبها الاعتقال والتعذيب والطرد من الوظيفة والمكوث في السجون لسنوات غير محددة لأن العقوبة بموجب الأحكام العرفية، ولم يكن أمام الباحث سوى التحري بين كتب البلدانيين أو الكتب الإسلامية التي تكون عادة مشوهة وغير منهجية ومنحازة ولا تفي بالغرض، وفي هذه الأجواء السقيمة والخطر المحدق وانسداد السبل بدأت قصتي في البحث والتقصي بإصرار لمعرفة تاريخ الكرد، لأتمكن من الرد على من يوصم الكرد بأنهم “أبناء الجن” أو من قبائل بني ربيعة حسب “المؤرخ المسعودي” والرواية العربية، أو أنهم أتراك الجبال نسوا لغتهم وتبدلت حسب الرواية التركية، أو فئة من الفرس لها لهجة خاصة حسب الرواية الفارسية، بمعنى قمع منهجي للثقافة الكردية.

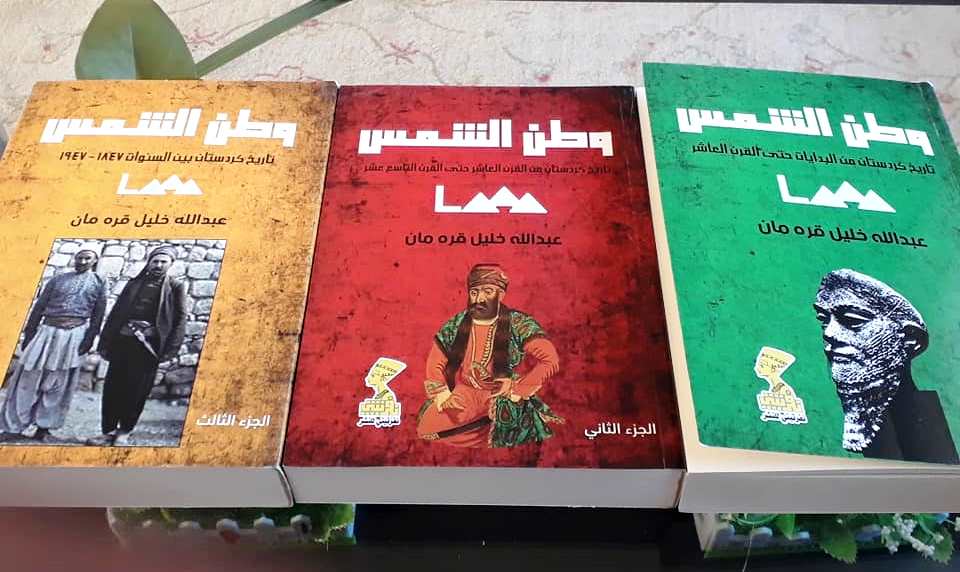

ـ صدر لكم كتاب “وطن الشمس” بأجزائه الثلاثة عن تاريخ كردستان منذ البدايات وحتى العصر الحديث، هل لكم أن تتحدثوا عن حيثياته من بدايته وحتى صدوره؟

ثابرت على الدراسة والتقصي بين ثنايا الكتب العربية والبلدانيين المسلمين، وكتب المستشرقين من الروس والانكليز واليونان وغيرهم ومعظمهم إما ضباط استخبارات لبلدانهم أو أفراد الإرساليات التبشيرية، وكل واحد كتب ما يخدم غايته، وبدأت في التقصي والمقارنة كما اطلعت قدر استطاعتي على كتب منهجيات البحث العلمي لأنني لست أكاديمياً في التاريخ، وبدأت بكتابة مسودات في مواضيع متنوعة لعصور مختلفة، ثم هذبتها في مقالات أو دراسات ونشرتها في مجلات محلية، وفي بداية القرن الحالي قمت بتوسيع الأبحاث بعد حدوث هامش من الحرية بشكل موضوعي، وبالتالي ازدياد أعداد المصادر والمراجع ذات العلاقة كماً ونوعاً، ثم قررت تجميع الأبحاث وإصدارها على شكل كتاب.

استغرقت عملية الدراسة وجمع المواضيع وقتاً طويلاً بسبب قلة التجربة وعدم إمكانية تلقي المساعدة الفنية من صاحب تجربة لعدم وجود من يهتم بهذا الأمر، ومع إني ناقشت الموضوع كثيراً مع خريجي التاريخ لكنهم كانوا يجهلون كلياً التاريخ الكردي من جهة ويتجنبون الخوض فيه خوفاً من العقوبة التي تنتظرهم من جهة أخرى.

مع بداية سنة 2010م بدأت بتدوين التاريخ القديم للشعب الكردي في مراحله المختلفة والحروب والمصاعب التي تعرضوا لها، والكيانات السياسية التي تمت تأسيسها ودورها الحضاري تحت اسم “وطن الشمس”، وأنهيت الجزء الأول منه الذي يبدأ من أقدم العصور وحتى العصر الإسلامي- المرحلة الأموية، وذلك في تشرين الثاني من سنة 2014م، حيث بلغ حجمه 470 صفحة، ثم أتبعته بالجزء الثاني الذي شمل الأحداث السياسية والثقافية من العصر العباسي وحتى منتصف القرن التاسع عشر، وانتهى في نوروز 2016م وبلغ حجمه 483 صفحة، أما الجزء الثالث فقد شمل أحداث كردستان لمائة عام بدءاً من انتفاضة بدرخان بك سنة 1847م وحتى نهاية الجمهورية الديمقراطية الكردية (مهاباد) في شرق كردستان، وإعدام رئيسها “قاضي محمد” سنة 1947م، وبلغ حجمه 516 صفحة.

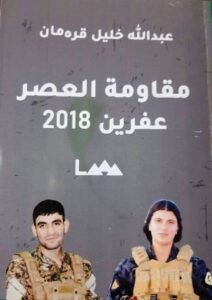

– صدر لكم أيضاً كتاب “مقاومة العصر” بنسخ رمزية وهو كتاب يؤرخ ويوثق الغزو التركي على عفرين عام 2018، ونحن نعلم أن منطقة عفرين هي مسقط رأسكم وكنتم شاهداً في العديد من أحداثها. ماذا عن حيثيات هذا الكتاب؟ وما هو الأثر الذي تركه عليكم؟ ولِم لَم يصدر حتى الآن طبعته الرسمية؟

كان توثيق الغزو التركي بالاشتراك مع مرتزقته المنسوبة على المعارضة السورية على عفرين وتأريخه ضمن كتاب “مقاومة العصر- عفرين 2018” بالنسبة لي تجربة جديدة، حيث مجموعة وطن الشمس كانت دراسة بحثية بالاعتماد على المصادر والمراجع، أما مدونة مقاومة العصر مصدر تاريخي يعتمد على المشاهدة المباشرة والبحث الميداني والتصوير المباشر للعمليات الحربية لمدة 65 يوم، إضافة إلى إجراء الحوارات مع المقاتلين والقيادات الميدانية، والاستماع إلى إفادات جرحى الحرب القادمين من ساحات القتال، حيث كنت أزور يومياً مشفى عفرين الوحيد وألتقي بالجرحى والكوادر الطبية وأستمع إلى مشاهداتهم.

بدأت بعملية التدوين اعتباراً من الساعة الأولى من بدء الهجوم الجوي التركي في الساعة 16 من يوم 20 كانون الثاني 2018م دون تحضير مسبق للتدوين ودون أن أفكر بأنني سأقوم بتأريخ حدث كبير يجري أمامي نظري ميدانياً، ولم أسأل نفسي هل سأنجح في هذه التجربة؟ حيث تدوين التاريخ يلزمه الوثائق ثم المقارنة والتمحيص، وأجدادنا لم يتركوا لنا أثراً بهذا الصدد، ولذلك قلت في نفسي سأعمل ما أستطيع عمله لأسد ثغرة في الميدان التاريخي من قبل شاهد عيان من أبناء عفرين أنفسهم وليس نقلاً عن مصدر غريب، فإن نجحت كان خيراً لي وللأمة وإن فشلت فحسبي إني حاولت المشاركة فيه، ومن الممكن أن يستفيد أحد الغيورين من الوثائق التي جمعتها، لكن في النتيجة أعتقد أنني نجحت بدرجة مقبولة، والسلبيات التي ستظهر لاحقاً في الكتاب من الممكن أن يقوم أحدهم بإكماله، وقد بلغ حجم الكتاب 670 صفحة من القطع المتوسط.

أما موضوع عدم ظهوره حتى الآن في طبعة رسمية وبشكل يليق بدماء الشهداء التي روت تراب عفرين وجبالها وبلغ عددهم حوالي ألفي شهيد من قوات الدفاع، الذين تطوعوا للدفاع عن عفرين من كافة مكونات مناطق شمال سوريا ومن الأجزاء الأربعة من كردستان، إضافة إلى عدد من الثوار الأمميين ضحوا بدمائهم من أجل رفع الظلم، حيث عملية إخراج الكتاب وطبعه ونشره خارج قدراتي الفنية والمادية، رغم محاولاتي المتكررة لإخراجه إلى النور، متمنياً من المعنيين بالأمر تدارك ذلك.

ـ كيف تقيمون تجربتكم كباحث ومؤرخ طوال العقود الماضية وحتى هذه اللحظة؟ هل تلبي طموحاتكم أو حققتم ما تصبون إليه؟

أعتقد تجربتي كانت مقبولة إلى حد ما ولم أدخر جهداً إلا وقدمته من أجلها، في ظل ظروف الحرب والتهجير القسري وحياة النزوح عدة مرات، من حلب إلى عفرين ومنها إلى مخيمات الشهباء ثم التوجه نحو منطقة الجزيرة لاستكمال الكتابة، في ظل انعدام الإمكانات المادية وتردد بعض المؤسسات في تقديم المواد الوثائقية بسبب الروتين السائد، وهدر كثير من الوقت لعدم وجود مؤسسة راعية، وانعكاف المختصين جانباً للقيام بهذا الواجب الوطني مع توفر إمكانية التأريخ بسهولة لتوفر المواد الوثائقية الميدانية بكثرة، ومع كثرة العقبات التي اعترضتني بإمكاني القول بأنني حققت بعض الطموحات أو بالأحرى جزئياً، وكان من الممكن أن تسير الأمور بسلاسة وتحقيق الطموحات لو تم تسهيل الأمور وتجاوز العثرات.

ـ بماذا تنشغلون كتابياً في الوقت الراهن؟

كانت خطة مشروعي الأساسي هي تدوين تاريخ كردستان العام استناداً إلى الجغرافيا الموحدة، وبعد تدوين المجلدات الثلاث مع انتهاء مرحلة الحرب الكونية الثانية وقيام جمهورية مهاباد وانهيارها، لم أتمكن من المتابعة بسبب تثبيت تقسيم كردستان وفق اتفاقية لوزان وقيام الجمهورية السورية والجمهورية العراقية، حيث استحوذت كلٍ منهما على جزء من كردستان وأصبحت الأخيرة مقسمة إلى أربعة أجزاء، ناهيك عن فقدان كردستان القوقازية (كردستان الحمراء) من قبل الديكتاتور ستالين وبإلحاح من مصطفى كمال وتهجير أهلها إلى المنافي لمنافع مادية تخص الدولتين، حيث أصبح كل جزء من كردستان تابعاً لدولة لها نظامها الخاص وأسلوبها المميز في الإدارة، لكن الدول الأربعة كانت متفقة فيما بينها على صهر الشعب الكردي أو إبادته، ولذلك تشكلت في كل جزء تنظيمات كردية سياسية أو عسكرية متباينة في الفكر والممارسة، وبالتالي استصعبت معها الاستمرار في التدوين حسب المنهج السابق.

لذلك وضعت خطة جديدة لاستكمال تدوين التاريخ لكل جزء بشكل مستقل بدءاً من شمال كردستان (الجزء الملحق بتركيا)، حيث أنجزت الجزء الأول منه الذي شمل كامل مرحلة القرن العشرين، وبلغ أكثر من 500 صفحة، والجزء الثاني قيد الإنجاز وسيشمل الفترة الواقعة بين سنوات 2000- 2023م أي مع انتهاء مئوية لوزان، ولعدم كفاية الوثائق لاستكمال البحث قمت باستغلال أوقات الفراغ وجمع الوثائق اللازمة للبدء بكتابة تاريخ روﮊاﭬـا (الجزء الملحق بسوريا)، ودونت منه حوالي 170 صفحة، ومستقبلاً سأكمل الجزء الثاني من تاريخ شمال كردستان وتكملة تاريخ روﮊاﭬـا، ومن ثم إن حالفني الحظ وأنا في العقد الثامن من عمري سأدون تاريخ جنوب وشرق كردستان أي الجزأين الملحقين بالعراق وإيران.

ـ هل ثمة كلمة أخيرة في ختام هذا الحوار؟

تدوين التاريخ مهمة تاريخية على عاتق الأفراد للتعريف بشعبه والبشرية عامة وتبيان دور الأمة الحضاري في مسيرة البشرية عبر العصور، والشعب الكردي قام بدوره التاريخي الإنساني وقدم خدمات جليلة في المراحل المختلفة في ظل نكران الذات وبعيداً عن الأنانية، ويشهد على ذلك معظم المؤرخين، ومثاله الساطع في العصر الإسلامي منذ بدايته، ومع أنه من أولى الشعوب بعد العرب التي دخلت في الدين الإسلامي، ومنهم خرج صحابيين جليلين: سلمان الفارسي (الكردي الأصل) وابن جابان وولده ميمون من التابعين، وفي العصر العباسي ظهر أبو مسلم الخراساني (قائد عسكري) المؤسس الحقيقي للخلافة العباسية، ويحيى البرمكي (مثقف وكاتب وإداري) المشهر في عهد هارون الرشيد وسلفه، وصلاح الدين قاهر الحملات الصليبية الاستعمارية وموحد الشعوب الإسلامية في الشرق الأوسط، إلا أن الكرد تجنّبوا استغلال الإسلام لمصلحتهم الخاصة كما الفرس والأتراك، ولم يتبنوا مذهباً خاصاً كسبيل للمحافظة على استمرار سلطتهم، كما استغل المذهب الشيعي كطريق فارس إلى الإسلام، والمذهب السني الحنفي كطريق تركي إلى الإسلام، ولذلك بقي الكرد حتى اليوم بلا وضع سياسي وحجبت عنهم كافة الحقوق الطبيعية والإنسانية والقومية، ويتلقون الضربات واحدة تلو الأخرى ومن النظم القومية الثلاث، ومما يؤسف له أن الغبن الذي لحق بالكرد من تلك الأنظمة التي تتدعي الإسلام من العرب والفرس والأتراك، قبل أن نوجّه التهم إلى الدول الغربية.

لذلك أهيب بالمهتمين والمختصين بالتاريخ القيام بدورهم في توضيح مسيرة الشعب الكردي عبر التاريخ، وهو واجب وطني وإنساني، حيث شخص واحد وبجهود ذاتية لن يستطيع القيام بهذه المهمة كما يجب، فكتابة التاريخ عمل جمعي مؤسساتي، كما أهيب وأرجو من الإدارة الذاتية الديمقراطية العمل على إحداث وفتح مؤسسة مختصة لهذه الغاية من قبيل “مركز الدراسات التاريخية” وتقديم الدعم اللازم لها، وهو واجب وطني وعمل ضروري تأخر تنفيذه، واستكمالاً للمؤسسات الثقافية الأخرى في روﮊاﭬـا وعموم شمال وشرق وسوريا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نُشر الحوار في العدد (19)- صيف 2023